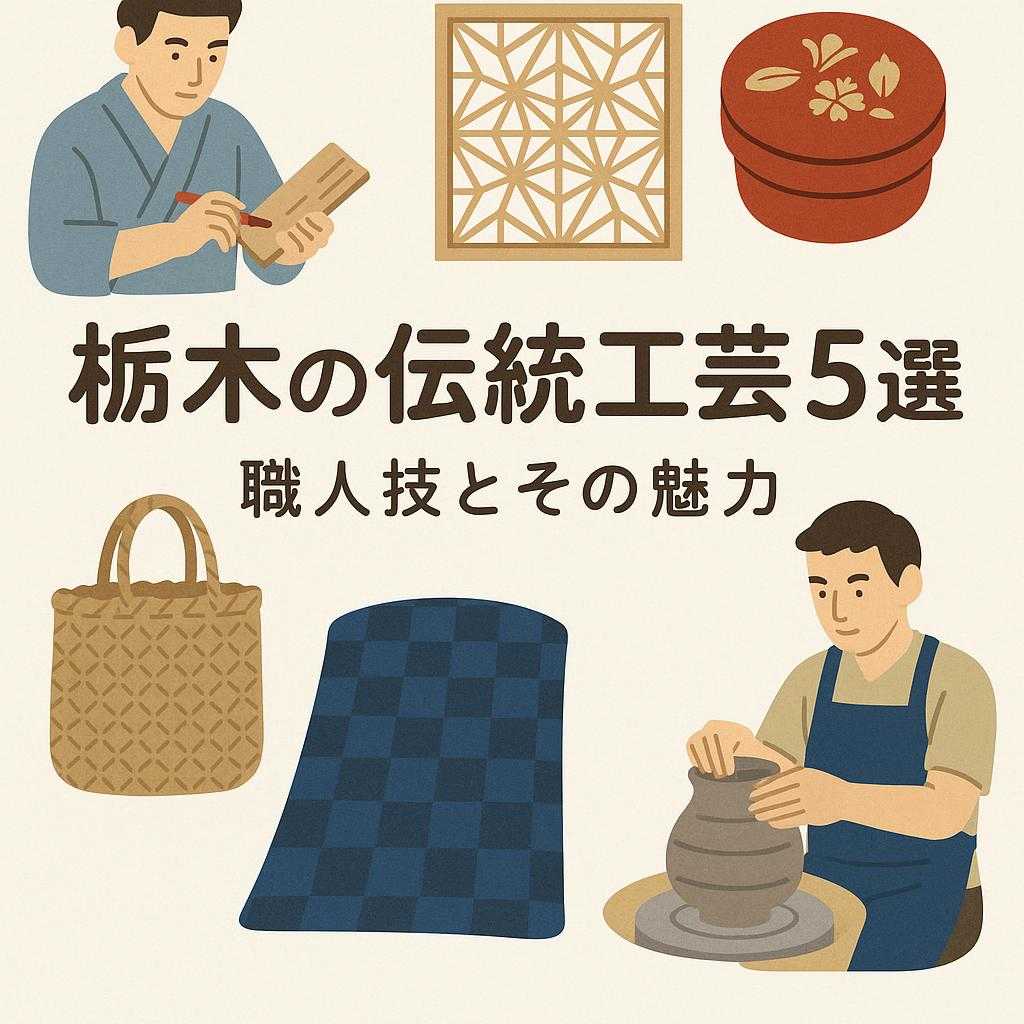

栃木県の魅力あふれる伝統工芸品

栃木県は、歴史と文化が息づく地域として知られ、その中でも特に注目されるのが多彩な伝統工芸品です。これらの工芸品は、地元の豊かな自然環境や風土に育まれ、人々の日常生活を彩ってきました。例えば、「新波の提灯」は江戸時代後期に始まり、現在まで続く技術と美しさが評価されています。また、益子焼や結城紬など、全国的にも名高い工芸品も数多く存在します。これらの作品には、それぞれ独自の職人技と深い歴史があります。伝統を守りつつも現代的なアプローチを取り入れ、新しい価値を創造するために日夜努力している職人たち。彼らが手掛ける作品は、一見するとシンプルですが、その背景には長い年月を経て培われた熟練した技術が隠されています。このように、栃木県の伝統工芸品はただ単なる物ではなく、人々の生活と心を豊かにする重要な文化財なのです。

栃木県の伝統的工芸品について

栃木県は、日本有数の伝統工芸の宝庫として知られています。地域ごとに異なる自然環境や歴史背景を反映した多様な工芸品が存在し、それぞれが独自の魅力を持っています。ここでは、栃木県で特に注目すべき5つの伝統工芸品について詳しく紹介します。

益子焼:陶器の美と実用性

益子焼は、1853年に大塚啓三郎によって栃木県芳賀郡益子町で始まった陶器です。この陶器は、その重厚感と繊細な質感が特徴で、釉薬を犬毛筆で塗る技法によって独特の見た目を持ちます。昭和時代には濱田庄司が食器や花器を制作し、広く普及しました。現在でも、益子町では毎年「益子陶器市」が開催され、多くの訪問者がその魅力に触れる機会があります。

結城紬:伝統的な絹織物

結城紬は古くから続く絹織物であり、その起源は約2000年前に遡ります。この布地は手作業による精巧な技術で作られ、高度な技法として国からも認定されています。結城紬は茨城県と深い関わりがありますが、栃木県内でも重要な伝統工芸品として評価されています。その製造過程には長時間を要し、一枚一枚丁寧に仕上げられるため、極めて価値の高いものとなっています。

新波の提灯:光と影を操る技術

新波提灯(にっぱのちょうちん)は江戸時代後期から藤岡町新波地域で製造されている提灯です。この提灯作りの技術は圓照院潮音寺から田中家へ伝えられました。そして現在では四代目となる田中梅雄氏がその技能を継承しています。この提灯は祭りや行事などさまざまな場面で使用され、その柔らかい光と影が作り出す空間美学が多くの人々を魅了しています。

日光彫:自然美との調和

日光彫は日光市周辺で生産される木工品です。自然豊かな環境で育った素材を使い、その温もりある手触りと雅やかなデザインが特徴です。この彫刻には動植物などの日常生活や自然界からインスピレーションを得たモチーフが多用されており、それぞれの商品には個性的なストーリーがあります。また、現代にも通じるデザイン性も兼ね備えており、多くの人々に愛されています。

鹿沼組子:精密さへの挑戦

鹿沼組子とは細かい木材パーツを組み合わせて模様や構造体を作る技法です。この技巧では接着剤なしで組み立てるため、高度な精密さと職人技術が求められます。その結果、美しい幾何学模様や複雑なデザインパターンが生み出されます。このような作品は室内装飾としてだけではなく、美術作品としても高い評価を受けています。

まとめ

栃木県には、このように数多くの素晴らしい伝統工芸品があります。それぞれの商品には文化的背景や歴史的価値があります。それだけではなく、それぞれの日常生活にも取り入れることのできる実用性も兼ね備えています。また、それぞれの商品製造過程には熟練した職人たちによって受け継がれてきた高度な技能と思いがあります。これら5つの工芸品はいずれも「職人技」とその「魅力」 を感じさせてくれるものばかりです。

これらのお土産として購入することで、自分自身だけではなく、大切な方への贈り物として最適です。そして何より、日本文化への理解と敬意につながりますので、お近くに訪れる際にはぜひそれぞれ現地訪問して直接体験してください。

栃木の伝統工芸に関するQ&A

結城紬とはどのような特徴がありますか?

結城紬は、栃木県小山市や下野市、茨城県結城市で生産される高級絹織物です。すべて手作業で作られるこの織物は、昭和31年に国の重要無形文化財に指定されています。特に注目すべきは、真綿から手で糸をつむぐ工程や、地機(じばた)による織り方です。これらの技術が評価され、平成22年にはユネスコの無形文化遺産にも登録されました。

益子焼の歴史的背景を教えてください。

益子焼は栃木県芳賀郡益子町周辺で作られる陶器で、その起源は江戸時代末期までさかのぼります。当初、水瓶や火鉢が主な製品でしたが、大塚啓三郎という職人が窯を築いたことで発展しました。この伝統工芸品は現在も地域を代表する存在として知られています。

日光彫について詳しく知りたいです。

日光彫は、栃木県の日光地域で行われている伝統的な彫刻技法です。江戸時代から続くこの技法では、筆や刷毛などを使って細かな模様が描かれます。主に桧材が使われ、その美しい仕上がりと細部へのこだわりから、多くの観光客にも人気があります。

天明の茶釜とは何ですか?

天明の茶釜は平安時代から続く伝統工芸品で、「西の芦屋、東の天明」として有名な茶道具です。この茶釜製造技術は室町時代に大いに流行し、その後も多くの茶人たちに愛用されてきました。高度な鋳物技術と美しいデザインが特徴です。

武者絵のぼりについて教えてください。

武者絵のぼりは室町時代末期から始まった伝統工芸品で、端午の節句に掲げられるものとして知られています。初めて庶民によって広まったこの風習では、勇壮な武士や歴史上の人物などが描かれます。その華麗さと力強さから現代でも多くのお宅で飾られています。

まとめ

栃木県には多彩な伝統工芸品があります。それぞれ独自性と長い歴史を持ち、高度な職人技によって支えられてきました。これらについて興味を持ち、自分自身で体験したり購入したりすることで、日本文化への理解も深まるでしょう。また、この地を訪れる際にはぜひ実際の商品を見ることをお勧めします。それぞれの記事を見ることで、更なる魅力も発見できますので、ご参考になれば幸いです。

栃木県の伝統工芸品の魅力を再確認

栃木県には、歴史と文化が息づく多彩な伝統工芸品が存在します。これらは地域の自然環境や風土に根ざし、人々の日常生活を彩ってきました。特に益子焼や結城紬、新波提灯、日光彫、鹿沼組子は、その技術と美しさで全国的にも名高いです。

益子焼は1853年に始まった陶器で、その重厚感と繊細な質感が特徴です。一方、結城紬は手作業による精巧な技術で作られ、高度な技法として国からも認定されています。新波提灯は江戸時代後期から続く光と影を操る技術が魅力です。また、日光彫は自然豊かな環境で育った素材を使い、美しいデザインが特徴で、多くの人に愛されています。最後に鹿沼組子では、接着剤なしで組み立てる高度な精密さが求められ、美しい幾何学模様を生み出しています。

これらの工芸品はいずれも職人たちの熟練した技術と思いによって受け継がれており、それぞれ独自の文化的背景と実用性を持っています。訪れる際には直接体験することで、日本文化への理解と敬意を深めることができ、大切な方への贈り物としても最適です。このように栃木県の伝統工芸品には、人々の生活や心を豊かにする力があります。